ハブベアリングプーラーという工具を借りたんだけど、全然使いこなせなかったという話 [EP82日常整備]

11月6日の本庄軽One耐久シリーズ2022N-Nクラス最終戦は、無事にエントリーすることになりました。

って、募集枠30台超えちゃうと出走無理なんだけど。たぶん・・・大丈夫?ギリギリ?

ミラでは、リヤハブ問題に苦悩することになりましたが(TTC1400大ベテランドライバー様がね。)、EP82では、フロントハブです。

今回は、スターレットのフロントハブベアリング交換のお話。

TTC1400大ベテランドライバー様から、「ハブベアリングの交換ができる工具買ったよ。油圧プレス無しでできるから使ってみな。」と渡されてはやいく月・・・放置はまずい・・・な。と。

車体から外したら、こんな感じでバラバラになって取り出されたのだ。

まあ、なんていうか・・・・・

何も使える部品は、ないな。と・・・・

気を取り直して、保管ガレージをゴソゴソ。

あるんだよ。あるの。過去使っていたハブ。両輪とも。

めんどくさくて、ハブベアリングの交換をしてこなかったんだよね。

KMSのJoy耐ドライバーさん曰く、「え?ハブベアリング交換しないで大会に出てたの?もてぎはものすごくフロントハブに厳しいから、毎年交換だよ。ハブ。」だって。

知らないってすごいな。ほんと。罪なく。

ということで、これからは、毎年大会前にハブベアリング交換作業です。

で、自分でやってみようと思ったんだけど・・・

早速障害。

スナップリングを外せない。

手持ちのスナップリングプライヤーは、全部「ドライブシャフト用」の大きさだった。

慌てて、筑波サーキット近所のホームセンターに「一番大きなスナップリングプライヤー」を買いに行く。

モリッとな。

外せたぜ。スナップリング。やってやったぜ。(まだスタート地点)

スナップリングは再利用しません。

品番90521-75003で2個新品を準備します。

借りた工具を広げてみる。

てっきり使い古した工具・・・と思ったら、全然新品工具を貸してくれたんだ。TTC1400大ベテランドライバー様。

で・・・・いつも思うんだけど・・・

この手の工具って、取扱説明書が入っていたことがない。どうやって使うんだろう・・・

う〜ん???

なんか間違っている気がする。ラチェットレンチで黒いシャフトを回してみるけど、うまく力がかからない。

万力か?

万力使って・・・ソケットレンチをハンマーで叩いてみるけど・・・多分間違ってる。これ。あ、ソケットレンチ壊れた。まあいいや。寸法間違って買ったやつだから。

再びハブベアリングプーラーと格闘すること数時間。

どうにもならないぞ。ほんとに。なんか・・・周りも暗くなってきた。

頼りのAE86レースの彼は、いなくて・・・彼の友達がいた。

話を聞いてみる。

「ああ、その工具、扱い慣れている人が使うものだよ。油圧プレスで作業した方がいいよ。貸してみな。」

油圧プレスの使い方を指導される。

「これ、単純な構造だけど、扱い方を間違えるとすごく危険だからね。必ず、対象品を水平になるように固定すること。」

「油圧シャフトを下ろしていって、対象品がすぐに外れないようだったら、無理をしない。」

「おかしいおかしいと思って、油圧シャフトをどんどん下ろしていくと、最悪、パーツが飛ぶからね。必ず、保護メガネ着用。そうなる前に変だと思ったら、すぐに油圧解除。」

赤いシャフトが無事に降りていって・・・モリッとハブボルトが装着されているユニットが外れてきた。

で、ここで初めて、あのハブベアリングプーラーという工具が必要になるのだ。

ちゃんとはまることを確認。

水平になるように周辺の金具を使ってセット。

「油圧を使って外した部品は、捨てないで保管しておいた方がいいよ。治具に転用できるから。」

こんな感じで、過去の外し部品を使って油圧をかける。

中のパーツが外れた。

ユニットの中に残ったベアリングは、大きなマイナスドライバーでこじって取り出す。

いや、マイナスドライバーで外せなかったんだっけな?

再び油圧プレスをかける。

で、完全にバラバラになったのがこの状態。

ロアアームユニット側は、問題がなかったんだけど・・・

この「ハブボルトが装着される側」のパーツは、「消耗品」なんだそうです。

そういえば、以前、フォークリフト修理係にも「ハブボルトの交換・・・大事なことだけど、一回だけですよ。ハブボルトを引き抜いて交換できるのは。同じユニットに二回は危険です。ハブボルト自体が抜けてきます。」って言ってた。

ちなみにフロントアクスルハブボルトの品番は、90942-02049になります。

今回は、ハブボルトの交換は無し。

この写真のワークの場合は、もう、ベアリングが当たる部分にシワが寄っていて・・・かなり険しい表情。

「今回だけだよ。こうやってシワが寄ってしまっているワークに新品ベアリングを装着しても破断する。」

用意する新品部品は・・・

品番90099-14088のO-RINGと

品番04422-10040のフロントアクスルオイルシールキット。それぞれ二つずつ。

品番90369-35029のフロントアクスルハブベアリングも2個準備。

これには、純正の白いグリースが付着しているんだけど、とにかく全部拭き取る。

競技車両に使用するグリースは、「ハブベアリング用」と書かれているものを必ず使った方がいいです。

色々なグリースを使ってきて・・・まあ、悟りの世界。この辺りは、色々壊してきて。

すごくいいグリースを使ってきたおかげで、何年も交換せずにJoy耐に出場し続けられたのかと・・・

ただ、それらの「すごくいいグリース」は、ここ数年、価格高騰が激しくて・・・流通ルートも絞られてきたのか、入手そのものが難しくなりました。

「Covid-19後の世界」では、通常の「車両用グリース」群に戻すようになってきています。

グリースを塗り直したハブベアリングを装着開始。

いきなり油圧プレスにかけるのではなくて、プラスチックハンマーで慎重にセット。

水平を保って、油圧プレス作業開始。

O -RING装着も過去に外した部品を使いながら、プラスチックハンマーで慎重に装着開始。

O-RING装着完了。

結局、全部やってもらってしまった・・・

実は、後日、EP82への交換作業自体も、私は参加できなかったんです。

みんなが作業をしてくれたんだけど・・・この新品ハブを組み込んだユニットは・・・

AE86レースの彼が触った後・・・何か思うところがあったのか、再作業を実施してから組み込んだとのこと。

無事にJoy耐2022も完走できたのですが、まあ2023年大会の前にまた同じ作業をしないと・・・

油圧プレス・・・買うかな。何かと必要な場面が増えてきたような・・・

ビルシュタインダンパーをオーバーホールしました。 [EP82日常整備]

ヤクルト1000・・・やっと増産体制が整うみたいですねえ・・・

うちの会社も・・・大変大変。長蛇の列。え〜と、隣に並んだ若い娘さんは・・・最近入った派遣の女の子。何か・・何か話さないと・・・なんだかこの子は、人見知りなのか、あまりみんなと話さないんだよね。

「みんな・・・すごいね。ヤクルト買うのに廊下の向こうの方まで並んでる。」

「みんなヤク中。」

「は?」

「みんなヤクルト中毒!」

「あ、ああ。大きな声で言い直してくれたのね。ちょっと声が大きいかなあ・・・エレベータホールの皆さんが、こっち見てる。」

「ヤクが切れるとみんな手が震える。」

「やめよう!もう黙ろう!ねっ!!エレベータの中の人がみんなこっち見てる!今、ちょうど扉が開いたところ!」

「あっ!ヤクルトのおばさん(おねいさん)!この子、この子に1000を1ダース!」

「いや、あの・・・一人5本までしか・・・スイマセン・・・」

「わかった!わかったから!!今すぐ5本。さ、ほら、これを持って事務所に戻って!これで1週間来なくて済むでしょ?」

ふいい〜・・・危なかったぜ。変な噂がビル全体に蔓延するところだった・・・

「おばちゃん(おねいさん)も、融通を利かせないと・・・彼女、ここに来てたら、商売の邪魔をすることになったかもよ。」

「あ、いえ。全然。買ってくだされば。それよりも後ろ・・・」

ん?

振り向くと・・・みんながこっちを・・・なに?両手を前に握りしめて。

「若い娘にだけサービスするわけ?みんなに買って分けて!その台車全部。前に言ってたじゃない。いつか、このカゴの中身全部買うって。」

ふう・・・いかんな。おばちゃんとおっさんたちが・・・濁った目でこっちを見ないで。夢は、夢のままが美しいんだよ。はい。ヤクルト1000。1本ちょうだい。

はい。本題。あ、その前に業務連絡。今回も(誰に?)

11月6日に開催される本庄軽One耐久N-Nクラス最終戦にエントリーすることになります。

TTC1400大ベテランドライバー様のリヤサス周り対策部品組み込み完了。

どうやらこれで、「走行中にタイヤが取れてしまう。」心配はなくなるんだそうです。ABS組み込みのリヤホーシング一式に交換することで。

現仕様をメンバー全員がチェック走行できる・・・か、わかりませんが、とにかく11月6日の本番突入です。

さて本題。(毎回すまんね。前置きが長くて。)

AE86の彼からは、「レース用部品はなあ・・・中古は信用しない方がいいぞ。なんでも一回バラしてから使うようにしないと・・・この車高調、リヤはまだ大丈夫みたいだけど、フロントは終わってるから、走らせるなよ。」とは言われていたんだけど・・・まあ、試しに走らせてみようよ。

オーナーと外車整備係と共に筑波サーキットに集結。

オーナーが走ってみると・・・すぐにピットに戻ってきた。

「ステアリングホイール回しても、車が反応しない。」

ん?

次の走行で、外車整備係にチェンジだ。

「90°どころじゃないですよ。もっと回して、やっと車体が反応し始める。ダンロップの先を気をつけないとダメです。危ない。」

危ないって・・・そりゃ、確かにAE86の彼も「走らせるな。」って言ってたけどさ。そんなに変わるか?ショックアブソーバー交換しただけで。

・・・本当だった。

驚いた。フロントが全く反応しない。ヘアピンで、180°近くまでステアリングホールを回して、やっと旋回を始める。

それどころか、ダンロップの先の右ターンは・・・ダメダメ。どんどん右に出ていく!コースはみ出ちゃう!!

なんだこれ?ショックアブソーバー変えただけど、こんなに車体の動きが変わるのか?

TTC1400大ベテランドライバー様に話をすると・・・

「TRDショックを使うのが基本だよ。何?わざわざ中古品に金払ったの?中古品なんて何が起きるかわからないからダメだよ。必要な物があったら言いなさい。大体持ってるんだから。こっちは。」

あ、はい。

TRDダンパーで走るのは、1回でいいや。コクピット川越さんから戻ってきたビルシュタインダンパーのオーバーホール品を取り付けよう。

まあ、短いスパンでの同じ作業だからね。すぐに全部交換が終わる・・・と思っていたんだけど・・・

う〜ん???

これ、リヤダンパー取り付け部なんだけど・・・なんでかナットがこれ以上ネジ込めない。なんだこれ?

いいよ。ジャッキ下ろしてみようよ。

ジャッキを下ろしたら・・・オーナーと外車整備係がものすごく慌ててた。

「作業間違えた!ネジ一個入れ忘れた。」

ん???

あ、無理。写真掲載できないです。すんごく恐ろしい様子になってて。さっきのナット周りが。

慌ててもう一度ジャッキアップして・・・

「このTRDの黄色いダンパーの先についているナット。これを移植しないと車重でフルストロークしちゃうんだ。」

ナットを移植したら・・・安心。ちゃんと今度はジャッキダウンできたよ。

TRDの中古品はさ。フロント側が抜けた品だってことがわかったよ。身をもって。

「ショックアブソーバーが機能しなくなると車体はどんな動きをするか。」を学べたけどさ。

ビルシュタインダンパーのオーバーホールは・・・わかるかなあ・・・オーバーホール前との違い。

不安に思いながら、コースインすると・・・簡単簡単。ものすごく明快。

各コーナーの進入が楽になった。格段に。特に2ヘアピンで動きが全然違う。

今までは、ブレーキングしながら右ターンをしてしまうと、フロント側がギッコギッコって上下に振動してしまっていたんだ。そのために必ず直線でブレーキングを終了してから、ターンするようにしていたんだけど・・・

このオーバーホール品は大丈夫。ブレーキを踏んだまま、右に舵を切っていって、フロントが振動しない。

オーバーホールしてよかった。これまでの症状をあれこれ手書きで、コクピット川越さんに伝えておいたのもよかったのかも。

AE86の彼がコースイン。

戻ってくると・・・渋い顔。

「これ、リヤが硬すぎない?吹っ飛ぶような動きをするぞ。」

う〜ん・・・そうかなあ・・・

オーナーと私、外車整備係は、この車両に慣れてしまっているから・・・フォークリフト修理係に乗ってもらう。

外から様子を見ていると・・・確かに1コーナーで右リヤから白煙を上げてる。

どんどんタイムを上げていったら・・・1コーナーでブレーキを踏んだ途端、右リヤから白煙を上げてハーフスピン!

あり?

確かにパーキングブレーキがかからないんだけどね。右リヤだけ。

う〜ん・・・まあ、走行できないわけじゃないからなあ・・・まあ、新テーマってことで。

![先祖探偵 [ 新川 帆立 ] 先祖探偵 [ 新川 帆立 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4203/9784758414203_1_2.jpg?_ex=128x128)

- ショップ: 楽天ブックス

- 価格: 1,760 円

燃料ポンプを新品に交換しました。 [EP82日常整備]

なんかですねえ・・・前回の話。

「筑波サーキットで機関車●ーマスってどんな感じだったんだ?」って直接のお問合せが・・・複数。

動画で見せるとこんな感じ。(後日撮影)

ダウンロードは🎥こちら

すんごいの。アクセルを踏み込んだ途端。白煙が。

ダメ。絶対。真似しちゃ。

銀縁メガネの制服姿のお兄さんがやってきて・・・

「お前がオイルまみれにしたこの路面・・・舐めな。」って言われます。

(嘘です。信じないでください。)

さて、今週末は、Joy耐です。参加に向けて準備に一生懸命・・・と言いたいところなんだけど、私がダメなのだ。

実家の片付けにこのゴールデンウイークも追われていて、全然車両の整備も練習もできないまま、大会突入です。

結局、昨年のJoy耐でAE86レースの彼から指摘を受けた「燃料ポンプ交換。純正でいいから。」の件は、直前になって作業開始。それも外車整備係とAE86レースの彼の二人で。

フューエルポンプの蓋を外して、バラシ作業開始。

キルスイッチはカット。

念の為、私は消化器を持ちながら、撮影係。

ホースを外すと全体が引き出せた。

このね。金属製のワーク全体が渡されると思っていたんですよ。トヨタモビリティパーツに部品を買いに行った時に。

・・・そうじゃなかった。個別の部品を渡されました。

金属製のワークをバラシ作業開始。

これが・・・フィルターってやつなのかな?

ガスケットも取り外す。

燃料ポンプ本体を分離完了。

品番23217-11020を取り付け開始。多分手に持っているものの品番。(フューエルポンプフィルタ?)

品番77169-16030が黒いフューエルポンプブラケットガスケットです。

品番23221-46010のフューエルポンプASSYを比べてみると・・・古い方は、確かに茶色くなってる。ネットの部分が。

フューエルポンプを接続する黒いホースも交換完了。品番23239-63010

AE86レースの彼曰く、「この車両・・・燃料ポンプを触ったことがあるんじゃないかな?多分、このネットの黒い部分は、誰かの軍手だよ。」

う〜ん・・・確かJoy耐予選日にエンジンがかからなくなって、電気系から燃料系からバラした年があったような・・・結局、スターターを交換したんじゃなかったかなあ・・・

燃料タンクホースのカシメ作業開始。

最上部の蓋を取り付けて交換作業完了。

で、普通に走れると思っていたんです。エンジンも普通にかかったし。

この後が・・・(この作業、筑波サーキットの練習走行の合間に行いました。)全員が悩むことになりました。

私がピットから離れて戻ってくると、オーナーを除いて(この日は不参加)、メンバー全員が悩んでる。

「アクセルを踏み込んで、オフにするとバンバン音がするんです。マフラーから。」

ん????

試しにプラグを外してもらうと・・・黒い。ものすごく黒い。ドス黒いぞ。誰かの腹のようだ。(誰?)

さっさとプラグを交換してもらって、私が燃調ボリュームをジャッと薄くする。

「思いっきり燃料薄くする。大丈夫。過去のJoy耐で完走したボリューム位置だから。プラグが白くなっても完走できるものなのか、試した年があるんだ。」

「はあ・・・本当に大丈夫なんですね?」

「大丈夫だって。7時間走り切った。」

外車整備係が練習走行を始めて・・・ホームストレートを通過する姿を見送りながら、AE86レースの彼がボソッと一言。

「ねえ・・・なんかあの車両・・・静かになってない?音も軽くなってる。」

「ああ、燃料絞り込んだだけじゃなくて、レース用プラグに変えたんだよ。今までは、ノーマルプラグで走ってた。」

「え?ノーマル?ダメだよ。それじゃ。なんでそんなので走ってたの?」

「いや・・・黒歴史車がさ。いつもエンジン始動に難があって・・・ノーマルプラグに変えたら、1発でエンジンがかかるようになったから、こっちの方がいいかなって・・・もう、去年の大会からノーマルプラグ・・・(ゴニョゴニョ)」

結局、この1走行だけでは、燃調が取れなくて・・・後日、私以外のメンバーで再走行。

なんか・・・純正燃料ポンプをただ交換しただけだよ?こんなにプラグの焼け方に差が出るなんて想像してなかった。まいったなあ・・・

そうこうしているうちに、結局、フロントハブとドライブシャフトをみんなが再び交換してくれて。

念の為にグランドスラムエスプリさんで4輪アライメントテスターをかけてもらった。

みんな不安で一杯。去年、大会中にトラブルになったから。

明日、もう一度筑波サーキットで練習走行をしてから、週末のJoy耐です。

今年は、参加62台。8回目の参加の中で、最も台数が少ない年になりました。

いや・・・逆か。想像していたよりも集まって・・・だから、今年は受付期間延長にもならなかった。

我々の車両は、62台中の60~62番目の実力の車両。なんたって、昨年はかろうじて完走してペケだった。

いや・・・予選一発は遅くても、7時間ノントラブルで完走できたら、違う順位になっているはずです。

いくぜ。約束の地へ。

今年も2016年に積んだノーマルエンジン&2018年のミッションで7時間完走してみせるぞ。

エンジンの圧縮を測定してみました。 [EP82日常整備]

2022年Joy耐申し込みしましたよ。

もう、あといくつ寝るとJoy耐ですよ。

そんな季節ですよ。今までは暑さとの戦いだったのに今年のJoy耐は、五月晴れの中で大会開催なんですよ。きっと。(どうする?今年のゴールデンウイークがずっと雨だったら。)

車両そのものの準備は完了しました。

というか、昨年の大会で破損したハブ周りとドライブシャフトを交換したあと、実はほとんど走らせてなかったんですよね。EP82。

まあなんというか・・・ほんとに今年に入ってから、外出に気をつけるようになってしまって。(2年遅いぞ。)

全員が、あんまり練習しないまま、1年があっという間に経ってしまったという感じです。

で、大会前に今、搭載しているエンジンの圧縮を測定しておこうと・・・そんな気、全然なかったんだけど、測定する羽目に陥りました。あの黒歴史車のおかげで。

購入時に搭載されていたエンジン(プロがチューニングしたエンジン)をメタル交換作業をミスしてブローさせたあと、放置していたのですが・・・オーナーがね・・・ええ・・・買ってきちゃったんですよ。もう一台。ああ、うん。みんな、わかるでしょう?何買ってきたか。

なんかね。

ご夫婦二人でショッピングに出かけた際に、助手席の奥様が叫んだらしいんですよ。

「あの車屋さん、奥の方の白い屋根!あれ、絶対スターレット!!3ドア!!!」

なんかさあ・・・その話を聞いた時に変だな。とは思ったんですよ。

なぜ、夫婦お二人のドライブ中にふっる〜いスターレットを見つけるのか・・・っていうか、見つけたことに大興奮するのかっていうか、白い屋根を見ただけで、EP82を識別しちゃうところとか(以下略)

オーナーは、私に電話をかけてきて・・「ねえ、スターレットいらない?すごいよ。希少車。あのGiだよ。マニュアル。5速車。エアコン効くよ。」

いや、耳元でハアハア言われても・・・いらない。(即答)

その話、終わったと思ったら・・・後日、保管ガレージに白いスターレットが・・・なんか、カビ(苔)感がすごい・・・

「予備車として買ってきた。この間、二人でセーフティーローダーに載せて、持ってきたんだ。」と言いながら、エンジンをかけ始めたんだけど・・・全くウンともスンとも言わない。なんだこれ?

二人で、セーフティーローダーから降ろして、この車庫に入れるまでは、普通に動いていたんだそうです。

・・・・ここに収まった途端、全く動かなくなるってなんだろう・・・

まあ、エンジン単体だけ取れればいいよ。動かなくても。

いつも通り、オイルポンプとタイミングベルト、ウオーターポンプを新品にして、黒歴史車に搭載しよう。

で、私が筑波サーキットをドライブしたんだけど・・・コースイン直後から、なんか後ろから盛大な白い煙が・・・

「オイル入れすぎたかな。気のせい気のせい。」

と思おうとしたんだけど、2周でオレンジポール。うん。無理だった。周回。

オイル、全く測定せずに心のままに入れたからね。

案の定、オイルレベルゲージ大幅オーバー。

「何やってんですか。オイル量気にしないで入れるなんて。」

外車整備係がブツブツ言いながら、オイルを抜いてくれて・・・次の走行は、彼がドライブ。

うん。白煙吹いてコースインしてる。変わらず。なんていうか・・・

機関車? トーマス?機関車トーマスが筑波サーキットを走ってる。

(黙れ)

今度はすごかった。1周できなかった。各ポストの皆さんが、黒歴史車を見つめてるのがピットからもわかる。

途中のポストで思いっきりバツが出たらしい。

コントロールタワー脇に停められて・・・私がピットを全速力で走って土下座。

「2本ともすいませんでしたああああ〜!もう、今日はこれで帰ります!!」

オレンジポールをパシっパシっとさせながら、制服姿の銀縁メガネのお兄さんがツカツカやってきて・・・

「ふう・・・まさか2本目も白煙吐きながらコースインさせるとは・・・

どんなお仕置きをしてあげようかな。」って言われました。(嘘です。信じないでください。)

フォークリフト修理係に相談すると・・・

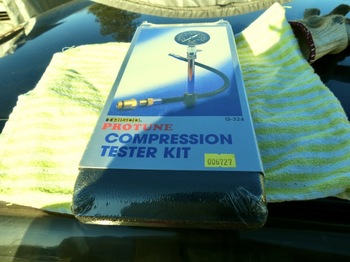

「バルブまわり見る前に圧縮測った方がいいですよ。不具合は、腰下側かも。でも、うちにあったゲージ、先日落として壊しちゃいました。貸せるもの無いです。」

ふう・・・前々から、フォークリフト修理係には言われていたんですよ。

「圧縮と燃圧は測った方がいい。」って。

燃圧計は買った。買ったんだよ。うん・・・フューエル周りってさ。ネジが硬くて・・・挫折。道具買ったところで。

圧縮を測定する工具は・・・・

トラスコ中山さんで売っていた物を購入しました。

外車整備係に測定を手伝ってもらう。

まず、プラグを全部抜いて・・・

リレーを外すんだそうです。

これ、エンジンルームで、ヒューズが収められている黒い箱なのですが、目的の「リレー」を外した後の写真です。(黄色い台座だけが残ってる。)

右端真ん中のリレーを外すということだったんだけど・・・とても無理。外れないよ。こんなの。

って、思っていたんだけど、外車整備係が素手で外してくれた。

「まあ、壊れちゃうかもって思う固さですよね。」だって。

なんでも、このリレーってやつを外しておかないと、燃料がシリンダーに送り込まれてしまうんだそうです。それを防ぐための処置とのこと。

タイミングベルトに一番近い側のシリンダーに圧縮計を取り付け。

普通にプラグを取り付ける時の要領と同じ。ネジでぐるぐる回して入れていって、止まったところで計測開始。

「覗き込まないで。離れてて。失敗して、ガソリンが噴き出してくるかもしれない。」

念の為、私は消火器を構えていて・・・スターター開始。

スロットルは、フルに開いている。ガッガッガッガッ・・・エンジンはかからない。プラグがないからね。

代わりにゲージの針はどんどん上昇していって・・・止まった。

値を読むと・・・古い単位記号で・・・12kg/cm3を示してる。

他の気筒も測定してみよう。

隣も同じぐらい。12kg/cm3付近。

その次も同じぐらい。

「ねえ、どれぐらいの数字が合格なの?みんな変わらない感じ。」

「ああ、いや、数字じゃないんですよ。圧縮不良の場合、1気筒だけすごく低かったりしてすぐにわかります。」

「ふ〜ん・・・変わるのかなあ・・・」

と思ったら次のシリンダーの値が・・・すごく低い。8.5kg/cm3ぐらいだ。全然違う。

「あ〜・・・圧縮不良ですね。ヘッド側だったら、バルブステムシール交換でって思ってましたけど・・・」

うん。まあ、このエンジンをいじるのはやめよう。最初にエンジンブローをさせてから、6基めか・・・?

6基目にして、まるっきり外しのエンジンに出会ってしまった。

せっかくだから、本番車の方を測定しみよう。2016年に積んだノーマルエンジンそのままの車両ね。

オイルポンプとウオーターポンプ、それにタイミングベルトを交換しただけで、3回Joy耐を完走したエンジンの圧縮はどうなっているんだ?

最初の気筒(タイミングベルトに一番近い側)の値がすごく高い。

(そのせいで動揺したのか・・・写真が残ってなかった。)

この二番目も同じぐらいの値だ・・・14kg/cm3を超えるぐらい。

その隣も・・・

ディストリビューターに一番近い側もほぼ同じ値になってる。

圧縮圧力って高ければ高いだけいいのか?

よくよくスターレットの整備書を読んでみると・・・そもそも圧縮測定の方法が掲載されてなかった。

なんだろ?エンジン下ろすのを前提にしているような整備書だからかな?

まあ、とにかく今年のJoy耐もこのエンジンで臨めそうだよ。ノーマルエンジンってすごいなあ・・・

TRDの車高調整式ショックアブソーバーに交換しました。 [EP82日常整備]

オリンピックが終わったら、戦争が始まる・・・

そう思っていたけど・・・本当に今、戦争の真っ最中です。日本の隣の国が、小さな国をいじめています。

今回ほど、「攻撃されている側が、その様子を全世界に発信している」戦争は初めての事例だと思います。

21世紀に入っても相変わらず人類は戦争を続けてきたわけだけど、その主体は、「アメリカの正義」を振り翳して、「悪い奴をやっつけに行く」ストーリーだったんですよね。

「悪い奴は、大量破壊兵器なんて持ってない」と、その当時のフランスの大統領が猛反対した話とか・・・みんな、忘れちゃってるでしょう?その後の「攻撃する側(アメリカの正義)の映像と情報」を見せまくられて。

日本からは、「遠い国のお話」となるのかもしれないけど・・・

「いじめられている小さな国」を自分たちに置き換えておいた方がいいです。なにしろ、北方四島という国境問題を抱えているお隣の国がやっていることなんですから。

戦勝国(アメリカ)から与えられた憲法(今回の一連の騒動でも、国連の常任理事国制度の機能不全は明らかなんだけど。)を後生大事に守ることを選挙のたびに訴えている集団がいるでしょう。いまだに。

「攻撃されている側の情報が全世界に発信されている。」初のこの戦争を見て、なおも同じことを語るとしたら、相当なお人好しです。

なぜ、日本がこの形の地図で定義されることになったのか。

日本人が「終戦記念日」と言っている日は、終戦じゃなかったとか、あるいは、なぜ、1945年9月2日以降、アジアの国々は、独立を勝ち取っていくことになったのか。

あるいは、「韓国」という名前になる前のお隣の国の統治者を暗殺したのは、誰なのか?

学校では教えてくれないことです。

この「自分達の隣の国が、小さな国をいじめている戦争」の期間中に戦争の歴史を振り返る人が増えてくれればと思います。

今回の戦争、武器を使う戦争そのものは、結局のところ、どこまで行っても物理的破壊を伴う局地戦です。

ただ、経済戦争となると・・・国そのものがひっくり返ります。根こそぎ。本当に破壊されてしまう。

「遠い国の話」には、ならないです。

我々全員が、影響を被ることになります。具体的には・・・お財布の中身で買える物が減っていくね。今年から。

さて本題。

そんな「お財布の中身で買える物が減っていく」前に色々と処置をしますよ。なにしろ今年のJoy耐は、ゴールデンウイーク最終日開催なんですから。

正直、「もう、時間が足りない。」感がヒシヒシ。

昨年の大会で、AE86の彼から指摘されていたことを是正しないといけない。

「ショックアブソーバー・・・何年使った?交換した方がいいぞ。」

このボディになる前の年にエンジンを自分達で組んでいて・・・その期間中にビルシュタインダンパーをオーバーホールしたんだよ。

ということは早10年・・・以上・・・早いなあ・・・そのままずっと走ってきたんだよ。このボディ。

ビルシュタインダンパーを取り外すにしても・・・何か仮止めできるショックアブソーバーが必要。

買ってきました。中古品で。TRDの車高調キット。

左がビルシュタインで、右がTRD。

なんか・・・同じEP82用なのにものすごくデザインが違う・・・これ・・・取り付けられるのかな・・・・

とにかく、入れ替え作業をしよう。

これが、ボディからビルシュタインダンパーを取り外した状態。

12年前は、「ダンパーのオーバーホール」と言ったら、この状態だと思っていたんだよ。この状態で、コクピット川越さんに持っていって、呆気に取られたんだった。

「え・・・ショックのオーバーホールって言われていたけど、全部一式ついちゃってる・・・」とか何とか。

(その間、ボディは(今のボディの前のやつね)、ガレージオーナーの敷地内で油圧ジャッキにかかった状態で放置されてた。)

まず、トップの「皿」を外す。この作業は、以前はオーナー夫婦が取り外してくれたのだ。

今回は、外車整備係と二人作業なんだけど・・・なんか・・・お皿がくるくる回っちゃって、全然ネジが外れない。

このっくのっ!!!

「なんでしょうねえ・・・工具が無い状態で、二人はどうやってアッパーシートを外したんですかねえ・・・」

「う〜ん・・・俺、よく見てなかったんだよなあ・・・その時は、オイルパン問題にかかりっきりで。」

「愛の力ですねえ・・・・」

え?そういう話?

男二人、構わず万力に向かう。

万力にかけたら、アッパーシートを取り外せた・・・と思ったら、その下になおも丸い蓋が・・・

銅バーとハンマーを使って、ガンガン叩いてしまう。

よしっ!なんとか外れたぞ。

しかし・・・両方並べてみると・・・ビルシュタインダンパーってものすごくごっつく作ってあるんだなあ・・・

ここまでと逆の作業を開始。TRDショックにスプリングを取り付けないといけない。

まず、お皿がTRDショックに入るのか確認。

一旦取り外して、スプリングを入れて・・・

お皿を装着。

この後、アッパーシートを取り付けるために再び万力のお世話になりました。

リヤの方は、フロントに比べると簡単だと予想していたんだけど・・・(なにしろ、万力が必要となるようなお皿がない。)

このセンターのところの六角ネジが・・・・緩まない。緩まないよ〜!!!!

外車整備係曰く、「ラチェットレンチのソケットとして、まあ・・・六角を持っているのもアリなんですけどね・・・」

この写真に写っているような「有名メーカー製の六角セット」は持っておいた方がいいんだそうです。六角ネジは、壊してしまうと非常に厄介になる場所に使われているとのこと。

結局、彼の工具を借りて、取り外し作業開始。

外せた!

大事。工具。いい工具を持っていると、時間を短縮できます。

リヤの方は・・・両メーカとも、そんなに大きな違いはないね。デザイン。

TRDショックにネジがついていくのか、慎重に確認して・・・

アッパーシートも、はまるね。

大丈夫。ちゃんと使えそうだ。

この後、スプリングをはめてから、4輪ともボディに装着しました。

まあ・・・走ら・・・なくてもいいかな。ビルシュタインダンパーがオーバーホールから戻ってきたら、交換しちゃうんだし。

レース用バケットシートを交換作業 [EP82日常整備]

父上様がgo to Heavenされましてね。

ああ、いや、年末に良くない話を書いて申し訳ない。

瀬戸内寂聴さんが少し前に亡くなられた時に有名な講話が繰り返し放送されたでしょう?

「みなさんは、明日、朝、また起きると思って布団に入るでしょう?あれは大変贅沢なことなんですよ。」

まさしくアレ。

弟からの知らせを受けて、急いで実家に駆けつけると・・・たくさんの警察官の方が、現場検証をしていて・・・

寝てた。普通に。父上様が。いつも通り、大きなベットで。

変わっていたのは・・・もう、呼びかけても起き上がらないだけ。

こんなことがあるんだなあ・・・本人も、「明日、朝になったらまた起きる。」と思って、ベットに入ったんだろうに。

それからが大変だった。

「悲しい」なんてならないです。とにかく全力で色々なことを片付けないといけない。

驚いたというか、困ったのは・・・

「人は、go to Heavenする時にものすごくお金がかかる。しかも、この世からいなくなった後も、毎月資金は流出し続ける。」

ことなんです。今、本当に思い知らされています。

みんな、覚えておいて。

「お墓に入れるまでに300万円かかります。」

できるだけ小さく、親族しか集まらないで葬儀をしたのにこれだけかかりました。

すごいんですよ。

何百万って単位の金額が、「はい。出してください。遅くても五日後までに振込です。」って何もかも請求されるんです。現金で。

あると思っているんですよ。そういう単位のお金が。葬儀屋さんと何ですか?あの・・・葬式仏教の世界の方々は。

きょうだい3人で、何とかかき集めたけど・・・お墓がなかったら、さらにここにon・・・いや、墓があったから葬式仏教の連中に介入されたのか・・・

みんな、生命保険入ってる?

変な話をしていると思われるかもしれないけど、事実だからね。ここまで書いたこと。

「生命保険は、お墓代」

今回の金額ぐらいの死亡時保障ついてますか?ほら、みんな、生命保険の契約書を引っ張り出して確認して。

あ、10年とか15年おきに更新とかってなっている保険契約は、「ほぼ掛け捨て」ってことだからね。

あと、60歳とか65歳で、がっくうって、死亡時保障の金額が下がってしまう保険設計も「ほぼ掛け捨て」

ベストは、生涯同一掛金&生涯保障の保険契約。

「ある年齢までお金を入れたら、あとは一生涯保障」の生命保険であるとなおさらベスト。

死亡時保障なんて、本当にお墓代分あればいいんだからね。

さて本題。え?「これから車の話をするのか?」

あ、うん。気分転換しないと。どうにもならん。ここのところ、本当に土日家にいないのだ。たまには、物書きをしましょう。iMacに向かって。

シーズンが終わりましたからね。これからしばらくの間は、スターレットの整備のお話になりますよ。

EP82のバケットシートがね。だいぶボロボロになりました。

当て布とかを使って、何とか引っ張ってきたんですけどね。元々は、2007年にオーナーが引っ張ってきた初代車両に取り付けられていたスパルコのバケットシート。

さすがにオーナーが「交換しようよ。もう、十分役目は果たしたと思うよ。このバケットシート。」

私が乗り気じゃなかったのは、「バケットシート・・・新しいの買って、入らなかったらどうしよう・・・」

オーナーと二人で筑波サーキット前のMECCAさんを訪問して相談。

「スパルコのバケットが入っているということは、結構余裕がある車両ってことですよ。そのまま、スパルコ製品でいいんじゃないですか?」

買ったのは、これ。

結局、今まで使っていたスパルコのREVってモデルを購入しました。

正直、何も変わっていないんじゃないかと・・・・

いや、確かに間違いなく取り付けられるってことなんですけどね。

規格は、FIA8855-1999対応品です。

ちなみにFIA8855規格の最新版は、2021になります。市場にはFIA8862-2009版も流通しているのですが、我々の車両は、耐久レース用。

どうも・・・FIA8862-2009シートは、乗り降りにロスがあります。安全性が高いんでしょうけど。

同じブランドの同じ名称の商品で、FIA規格も変わりなし。う〜ん???と思いながら、取り付け作業を開始。

シート下の6点シートベルト開口部が大きくなっていました。

それと、座面にクッションがあるのが標準状態なのね。今まで、全部取っ払ってペタペタのところに座っていたのだと初めて気がつきました。

旧シートのスペースにそのまま取り付けようと・・・

苦悩したのは、シートレールの取り付け。

取り付けネジの加工精度が悪くて・・・(埋め込み樹脂がネジ部まで侵食していた。)座面高さの調整に何度も取り付けと取り外しを繰り返して・・・・

取り付け完了!

シートベルトもタカタのシートベルトが有効期限切れとなったので、シュロスのシートベルトへと更新してあります。

まさかこの活動をしている間にTAKATAが消滅するなんてねえ・・・

シュロス製品の実際の製造元は、タカタだったそうです。まあ、まだ我々の車両の中に生きているということで・・・

同一メーカの同一モデル名ということで、あまり期待していなかったのですが、やはり時の流れというのはあって・・・

すごく軽くなってた。

それと、このREVというモデルは、「サイズを選べる」ようになっていたみたいです。

今回のシートサイズの方が、横方向にフィット感があって、しかも軽い!ものすごく軽い!

座面にボコんとクッションがあるのは、走行中に邪魔になるかと懸念したけど・・・

全然そんなことはなかったです。逆にすごく足の裏が楽になりました。

もっと早く交換しておけばよかった。これでまたJoy耐7時間を走りやすくなったぞ。

ロールケージをコーキングしました。 [EP82日常整備]

「あと一周・・・か?フロントタイヤから振動が出るようになったけど・・・走り切ってしまおう。」

筑波サーキットのフィニッシュラインを超えて、1コーナーにアプローチ。

もう、練習走行も終わりの時間だ。ブレーキング・・・ブレーキペダルを踏んだ瞬間にこれから先の未来が予測できた。

いつものように減速できない!

ブレーキペダルから足を離して、もう一度踏み直す。無理だ。

ジタバタせずにそのまままっすぐ進むことを選択。

「今日かよ。」

コース外の砂利ってこんなに深いんだ・・・減速しきれず・・・クラッシュパッドに突き刺さった。

まいったね。ミスをした。第二次活動が始まって、無事に車を壊さず走ってきたってスタート前に思っていたんだ。

まさか、今日、車両を壊す日になるとは・・・

コース内でバックギアはご法度だけど・・・後ろをよく見て、バック開始。脱出できた。

そのままコースの隅っこを走って・・・ポスト員の皆さんがこっち見てる。

「お前なあ・・・どうした?砂利撒き散らして・・・何やってんだよ。」って感じ。恥ずかし〜!!!

強制的に練習時間も終了になったらしい。誰も走ってない。

Bパドックに戻ってくると、オーナーがタイヤを一通り外してくれて、砂利を掻き出してくれた。

スタート前にオーナーから忠告は受けていたんだ。

「これ、タイヤ、もう無理だと思うよ。換えようよ。」

いやいやいや、我々は「タイヤは、下地が出たら使い切った。」っていうチーム。これからあと1走行できるって。

ここのところ、試したいことがあって、4輪ともメーカーバラバラ、コンパウンドバラバラという状態で走ってる。

当然、「なんか乗れてないんだよな。」という感じの練習走行だったんだけど・・・耐久レースは、タイヤがダメな状態でも最後の最後、チェッカーを受けないといけない場面がある。

「路面のタイヤカスを拾ったのか、タイヤが無くなったのか」

その振動の状態を自分で予想して、最終周回に入ったんだけど・・・まさか、あそこまで止まらなくなるとはなあ・・

タイヤメーカーによって、「下地が出るあたり」の振る舞いにそれぞれ癖があって・・・

「最後まで、タイムが落ちてもなんとか走ることができる。」

「ある程度のところで、ゴムがずるっと剥がれて、走行しようと思わせなくなる。」

今日のタイヤメーカーは、「表層のゴムが無くなった途端、グリップしない。」タイヤだった。

その兆候は、練習中にあったんだよね。とにかくブレーキペダルを踏むと、ロックしてしまう。

やってしまった。無理をし過ぎた。

第二次活動14年目にして、スターレットを壊しちゃった。

「まあ、大丈夫じゃない?フェンダー引っ張るだけで。」

オーナー。そっち側持って。私は、前の方持つから。

「え?なに?なんで、目をつぶってるの?引っ張るんじゃないの?なにブツブツ言ってるの?」

「ふっかつのじゅもんを唱えていたの。はいっ!引っ張る!引っ張る!!引っ張るうう〜!!!」

「あのさ、普通にできない?静かにグッて引っ張る感じ。みんなこっち見てる。」

フェンダーどうなったかって?

歪んでませんよ。左側。

もし、この左フェンダーが歪んで見える人は・・・

心に闇を抱えている人だな。いかんな。全く。

さて本題。

2012年に組み上げて以来、初めてクラッシュパッドに突っ込んでしまったスターレットですが、前々から気になっていたことがあります。

それは、「クラッシュしたことがないのにいつの間にか車両の中に水が溜まってる。」こと。

「耐久レースは雨でも実施される。」

ということで、雨の筑波サーキットでの練習もきっちりこなすのですが、(というか、雨になると他の車両との差が小さくなるのが嬉しいんですよ。走っていて。)どうも、雨の走行中に水が侵入するらしい。

あまりね。運転席に水が溜まるようだと、ペダル操作に支障が出る場面があるかと。

疑ったのは・・・多分、あれだよ。アレ。

ホイールハウス内の当て板も・・・明らかに隙間があるものなあ・・・

考えたのは、接着剤・・・・いやいやいや。

万が一の事態になった時に(なったんだけど。練習中に)板金作業がやりにくくなるような処置を取りたくない。

家のエアコン・・・コーキング処理するよね。配管と壁の間。

あれ・・・白いけど、あれの黒版ないかね?コーキングだったら、後から剥がすことも簡単だ。

信越シリコーン製品で探してみる。

あった。黒いコーキング材。

箱から取り出すとこんな感じ。

なんで信越シリコーン製かというと・・・電気工事をしていて不具合が出たことがないのだ。信越シリコーン製品って。

それと、親会社側も「電子部品内に使うコーキング材」の分析を行なっていて、「周辺の部材を侵食しないか?」という試験にクリアした商品群に信越シリコーン製品がたくさん掲載されてる。

さっそく塗ってみよう。

多分こんな感じ。

ほんとは、ネジの頭の部分までコーキングするか迷ったんだけど・・・

大会前は、必ず増し締めするからね。締められることを優先。

小さなスターレットの処理で、ちょうど一本使い切るぐらいだった。

多分・・・たぶん、これでだいぶ水が入ってこないはずなんだけど・・・今のところ、雨の練習走行がないから、わからないや。

- ショップ: 工具のお店 モンジュSHOP

- 価格: 876 円

マイッタ。FF車のアライメントってものすごく大事だった。 [EP82日常整備]

本来ならJoy耐が開催されていた時期に例年通り、整備が完了したEP82。

無事に6月から営業が再開された筑波サーキットで練習走行ができています。

我々のEP82は、耐久用なので「一定のタイムで連続して周回できること」を目指してセッティングしてあります。

ラインオフのノーマルエンジンそのままなので、とっても遅い。

でも、2016年春に載せたエンジンが、壊れることなくずっと走り続けることができています。

私自身も「いったんコースインしたら、よほどのことが無い限り、25分間連続で走行を続ける。」ことを目標に走行を続けています。

恐らくなんですけどねえ・・・人は、サーキットで周回を始めると・・・10分後ぐらいには集中力が切れるような気がするんですよね。

スプリントは、15周レースなので、その10分から15分にものすごく集中することが大事なのですが、耐久レースの場合は、一度コースインすると、場合によっては2時間連続周回。

普段から、「25分連続ラップができなかったら、その先も安定して走行できないだろう。」と思いながら、筑波サーキットの練習走行に臨んでいます。

車輌そのものも旋回のしやすさよりも「動きが予測しやすい」ことを望んでセッティングしてあるのですが・・・

年始の走行0周でスピンアウトしたところから始まって、延々と車輌の動きに手を焼かされていました。6月の営業再開の頃まで。

どうにもおかしいんです。

最終コーナー出口と1コーナー入口、それにダンロップ下でスピンしまくる。

オーナーは普通に走ってしまっているんです。1分11秒台。

なのに私は2秒落ち。同じ車なのに。

なんだこれ?なんか・・・この車両を信じられなくなっている自分がいる。

外車整備係に乗ってもらう。と思ったら、最終コーナーゼブラゾーンを外側に飛び出しながら・・・ジャンプしてホームストレートに戻ってきたよ。

降りてきて一言。

「よくこんな車乗ってますね。全然おかしい。前はこんな動きをしなかったのに。」

し〜!!!声大きい!オーナーは普通にドライブできちゃってるんだから。

「え?走れてるの?速く走れるのは知ってたけど・・・車なりに合わせこむことができるんですね。」

う〜ん????

整理をすると・・・

1)最終コーナー出口でアクセルONにすると、フロントを失う。

リヤが流れ始めた状態で、アクセルONにすると右にガクッとステアリングをとられる。

そのまま修正蛇を当てながら、アクセルONにすると、今度は左旋回開始。

2)1コーナー入口では、ターンインのところでブレーキペダルから足を離した瞬間に右に巻き込んでしまう。

修正蛇を当てても間に合わなくて、完全にスピンする。

3)ダンロップ下では、左側の芝生に飛び出していくか、飛び出すのを防ぐためにアクセルをオフにした瞬間に右に旋回開始。コースを横切って飛び出してしまう。

マイッタな。

なにかフロント側に問題がある。

LSDか、ドライブシャフトか・・・でも、ドライブシャフトは2019年のJOY耐の時に交換したばかりだし・・・

ミッションは・・・スプリント用車輌に搭載されていた5速ミッションが降ろしてあるけど・・・なんか、あのミッションも1ヘアピン進入で外側に飛び出す動きをするんだよな。やだなあ・・・

「少し前まで、こんな動きしなかったでしょう。この車両。一体何をやったんですか?」

オーナーと二人で、どんな整備をしてきたか思い出す。

去年のJOY耐は、完走できたんだからその後の作業だ。

「じゃあ、フロント側のアライメントが狂ってるんですよ。キャンバーから全部見ていかないと・・・」

そうなの?

いや・・・まあ、確かにバックストレートで左にステアリングはとられるけどさあ・・・これって、タイヤが減っていくから、しょうがないんじゃない?

外車整備係が、目視で調整を始める。

この車両、2013年のJOY耐予選中にぶつけられたのが、唯一の衝突なんだけど、4輪アライメントテスターにかけるとその衝撃がはっきりデータに残っていて、衝突後は、キャンバー角が左右合わなくなっちゃっているんだよね。

14mmと12mmのレンチを使って、なにか左右のステアリングホイールシャフトをいじり回して・・・

「ちょっと調整に出かけてきますね。」

それっきりAパドックに戻ってこない。

あ、やっと戻ってきた。

「これでだいぶまっすぐ進むようになりましたよ。これで練習してみましょう。」

そのままコースインしてもらって・・・1分10秒7。

・・・・あの・・・このボディでの記録更新タイムなんだけど。サラッと。あ、TTC1400車両群と比べたら、これでもとっても遅いです。でも、フルノーマルエンジンだからね。

オーナーと二人でポカン・・・

なんだこれ?ホントにアライメントの問題だけだったってこと?

その後、自分でも走ってみたけど・・・確かにホームストレートで左に寄ることはなくなったし、リヤがスライドし始めても、アクセルONで立て直すことができるようになった。

なんか・・・いろいろネジ類が緩んでいたのかもなあ・・・

整備仕様書を見ながら、規定トルクで全部増し締めをしよう。

って、増し締めをしたらね。また同じ症状。

まあ、これでよく分かったよ。FF車ってアライメント調整がものすごく大事なんだ。舵と駆動力を全部フロント側で処理するから、タイヤの角度が適切じゃないと、車両が変な動きをする。

しかし・・・このスタビライザーの取り付けねじはさあ・・・

確かにユルユルだったよ。規定トルクにするためにぐるぐるネジを廻す羽目になったけどさあ・・・不安になるぐらい。

でも、このネジいじったらまたアライメントが全然狂ってるって・・・ストラットとかナックルを外したときだけじゃなかったの?アライメントが狂うなんて。

マイッタなあ・・・以前、TTC1400の大ベテランドライバー様がアライメントチェックゲージを貸してくれたことがあるけど・・・使い方が分からなかった。

またグランドスラムエスプリさんに持ち込んで、4輪アライメントテスターを・・・いやいや・・・

目視。

目視で、フロントタイヤが左右まっすぐに向いているように調整しよう。

多分だいじょうぶ。きっと大丈夫。全然大丈夫。(ひつこい)

みんな。

「バックストレートを走っているときに左右どちらかにステアリングホイールを修正しないといけない。」場合は、アライメントチェックだよ。大事だった。すごく。

![わたしの幸せな結婚【電子書籍】[ 顎木 あくみ ] わたしの幸せな結婚【電子書籍】[ 顎木 あくみ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0010/2000007050010.jpg?_ex=128x128)

- ショップ: 楽天Kobo電子書籍ストア

- 価格: 682 円

ジェネレータ(ダイナモ)交換したんだけど、途中でフリーズしちゃったんだよ。 [EP82日常整備]

今日から本当は、Joy耐2020が始まっていたはずなんですよねえ・・・今日は2020年の6月27日(土曜日)

曇り・・・なんですけどね。

明日も・・・雨・・・降らないですかね?

Joy耐が6月に実施されるようになった昨年は、土曜日がものすごい雨で・・・「ほら見ろ。梅雨時に7時間耐久をやるなんて・・・」と思ったものだけど、ベストなのかもしれないですね。6月開催。猛烈な暑さと戦わなくてすみますから。これぐらいの気温だと。

今年の2月頃は、「梅雨が明ける頃には、みんななんとかウイルス(Covid-19って言って)のことなんて忘れてるよ。」と思っていたんだけど・・・未知の領域に入っていますものね。

気温がこれだけ上がったのに道行く人々は、マスクをしている。

マスクして歩くなんて・・・冬だったでしょ。これまでは。

すごく怖い状況になっているんだけど、熱中症で後悔することになるその瞬間まで、真面目に口の前に通気性障害物をつけているんでしょうねえ・・・

って、なんだか今、話題だけどさ。

みんな、すこ〜しよ〜く考えてみて。

「涼しい・・・あれ?・・・スルーってこと?口からの息・・・」

・・・・・あれ?

戦前の日本って、今のような状況だったんだろうな。

そう思うんです。マスクをつけてこの暑い中を歩く人々を見ていて。

「自分の考え方が、誰かによってコントロールされている。」

それをすごく怖いことだと思わなくなっているんです。みんな。

せっかく構築された顔認識システムが全部作動しなくなっているこの街の状況をね・・・治安の部分でおかしいって思わなくなってる。

まあ、代わりに「ベロベロ接触アプリ」でしたっけ?

監視カメラシステムによる顔認識よりもピンポイントで個人を特定できるソフトウエア(しかも政府肝いり)が、みんなの生活に侵入する状況が作り出されているんだけど、ええ・・・「みんなと同じことをしなさい!」なんですよ。

考えることを放棄している集団なんで。日本人。

そのうち21世紀風に名前を変えた大政翼賛会とか、治安維持法がいつの間にかするっとみんなの目の前に現れるのかもしれませんねえ・・・

今日の曇り空みたいにどんより重くなっちゃうんで、本題行きましょう。本題。

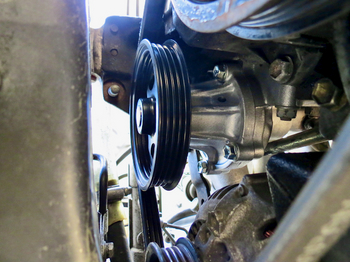

ダバダバ水漏れしているウオーターポンプの下にジェネレータが取り付けられているんだから・・・まあ、問題が起きそうだよね。

数年前にフォークリフト修理係のお父さんがオーバーホールしてくれたジェネレーターなんだけど・・・たぶん・・・「充電されていないのでは?」疑惑は、バッテリー本体じゃなくて、これが根本原因。

今、「スターレット整備仕様書」を読み返してみると、「オルタネータ」なのね。

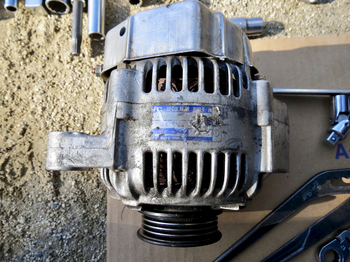

この保管ガレージからゴソゴソ探し出してきた金属の塊。

用語統一しましょう。修理仕様書に従って、「オルタネーター」ね。ここからは。

オーナーと二人で保管ガレージを捜索したら・・・この現物以外にも2つ出てきた。同じような形のやつ。

でも・・・コネクターが違う。全然。ボディ側のコネクターをこのオルタネーターに差し込めない。

EP82スターレットって長く生産された車両で・・・途中でだいぶ部品が変わっているんだよなあ・・・色々なところが。

このコネクターも・・・う〜ん・・・写真撮ってなかったよ。申し訳ない。

とにかく中期型以降とその前とで、全くこのオルタネータのコネクターは違うってことが分かったよ。

保管ガレージに長く放置されていたんだけど・・・とにかくこれと交換しよう。念のため。

オルタネータは、正直、我々にとって鬼門で・・・

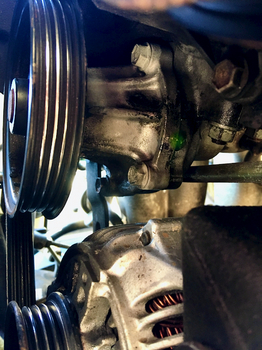

最初の「ウオーターポンプから緑色の水が漏れてしまっている写真」これは、どうにも後方のパイプを取り外すことできなくて、困り果ててオルタネータまで外して作業スペースを広げたときの写真なのですが・・・

とにかく何が大変って、このオルタネータ取り付け用シャフトが・・・全然抜けないんですよ。

以前は、この抜けないシャフトが嫌になってしまって、「貫通長を満たすもっと径が細いシャフト」を思わず使ってしまったことがあったのですが・・・大失敗に陥りました。

貫通シャフトの径を細くしてしまった分、競技速度で走行中にオルタネータが動いてしまって、ちゃんと充電できなくなってしまったんです。ファンベルトが滑ってしまって。

それに気がつけなくて、だいぶ長い期間電装系で悩んだ時期がありました。

今回も・・・やっとの事で、シャフトを抜いたと思ったら・・・大きなオルタネータ本体をボディから引き出すことができない!

このステアリングナックルを外してだな。下からオルタネーターを・・・なんだよ!ぶつかっちゃって全然取り出せない!!!

この位置。大事。すごく。この写真。

この位置です。ミッション側のドライブシャフトブーツとバランサーの間の空間をなんとかくぐり抜けるようにオルタネータをぐるぐる回しているとやっとこさ下ろせます。ステアリングナックル・・・外す必要なかった。ふう・・・ま、いいさ。いつものことだよ。遠回りするの。

取り外したオルタネーターは・・・これから取り付けようとしているやつの方が、ばっちい。

失敗したかな。取り外して。

その後、なんとか電装系をすべて復旧させた後、エンジン始動。

普通にかかるね。当然だけど。

ただ・・・このオルタネータ本当に発電してくれているのかな?

テスターを当てて、調べてみよう・・・・0V・・・・

あ、え〜と・・・なぜ?なぜ全然指針が振れない?あれ???

整備仕様書をよく読んでみる。

「端子間をテスターであてて、動作を確認すること」

いや・・・あの・・・端子・・・って、だって、このオルタネータ・・・大きなコネクターと丸ネジ端子が1つづつあるだけなんだよ。

コネクターなんて、はめちゃったらテスターの端子なんて突っ込めない。

だから、この丸ネジ端子とボディそのものをテスターで当ててるのに。

テスト端子がプラスマイナス逆なのかな?

・・・やっぱり0V

・・・しまった。

交換してしまう前にこの保管品のオルタネータがちゃんと動作するものなのか、確認する方法があったんじゃないか???

EP82の脇に突っ立って完全にフリーズ。

「しまった・・・今、エンジンが動いているのは、新品のバッテリーをつけているからだ。このバッテリー容量がなくなったら、また走行中にエンジン停止だ。」

突っ立っている私を見て、保管ガレージの社長がやってきた。

「どうした?今日はなにをやってるの?」

一通りの事情を話す。

「バッテリーのプラスマイナス端子をテスターであたるんだ。」

「オルタネーターがまともだったら、少なくとも13V以上出てる。」

「どんなにいいバッテリーをつけていても15V出ることはないんだ。13Vか14Vを示すようなら大丈夫だよ。」

言われた通りにバッテリー両端をテスターであたると・・・

50Vレンジで・・・13。

大丈夫。13Vは出てる。なんだか針がゆらゆら動くけど。

一番低くても12V。高くて14Vぐらいまで動く。

試しにバッテリーインジケータを確認すると・・・

うん。うん・・・まあ、新品だから当然と言えば当然なんだけど、「良好」になってる。

多分大丈夫。きっとだいじょうぶ。ほんとダイジョウブ。(ひつこい)

ふう・・・毎年のことだけど、ギリギリJOY耐に間に合う状況だったよ。

たぶんこれなら7時間走り切れただろう。たぶん。

![忍恋 1 (花とゆめコミックス) [ 鈴木ジュリエッタ ] 忍恋 1 (花とゆめコミックス) [ 鈴木ジュリエッタ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6964/9784592216964.jpg?_ex=128x128)

- ショップ: 楽天ブックス

- 価格: 495 円

冷却水漏れの原因は、ウオーターポンプだった。 [EP82日常整備]

今月から、筑波サーキットは営業再開です。すごくうれしい。

早速、練習走行。

受付に向かうと・・・なんか・・・大分様相が違う。

あ、まず、敷地に入る時点でマスク必着です。

入口に入る時点で、警備員さんに「あ、は〜い、そこのマスクしていない人が助手席にいるZN6・・・こっち来て〜」ってやられます。

「マスク持ってない?んじゃ、この”筑波1分切ります。”って書いてあるスペシャルアイテム。筑波サーキットオリジナルマスクを売りましょう。一枚1,000円で。」(嘘です。信じないでください。)

で、いつもだとコントロールタワー脇の受付に向かうんですけどね。

受付・・・一方通行になってた。

しかも、その階段手前にテント。

このテントの中で、必要事項を書いてから階段を上らないといけないんだって。

受け付け手前は、それぞれソーシャルですこ?なんか距離をとるようにテープが貼ってあって・・・簡易的に日よけもつけられていたりとか、これ・・・係員さん達、相当準備が大変だっただろうと・・・

受付のお姉さん達とも完全にカバーで仕切られていて、マイクとスピーカーでやりとり。

なんだかみんな、えらく受付に手間取っているんですよ。なんだ?一体。

今までと違います。時間がかかることを前提に受付に集合した方がいいです。

やっと私の順番。

テントの中で書き込んだ書類を提出。完璧さ。って思っていたら・・・

「あ〜すいませ〜ん。裏・・・白紙です。」

「え?」

「裏が問診票になっているんです。今月から。」

しまったあああ〜!これか、みんながやたら時間がかかっている理由は。俺様としたことがああああ〜!裏を読まなかったとは。

「じゃあ、一通り読み上げていきますね〜・・・同行者の方の体温はいくつでしたか?」

「え?????」(フリーズ。想定外の質問だった。)

「あ、あのあのあの・・・」(いや、だって・・・オーナーの体温なんて・・・)

「そんな、下向いてモジモジしなくていいですよ。た・い・お・ん。教えてください。」

「今日はお医者さんごっこしてないので、分かりません。」

「は?」

みんなねえ・・・今月から、筑波サーキットの敷地に入ったら、まず、Aパドックでお医者さんごっこ。必須だよ。同行者の体温測定。

さて、昨年のJOY耐で完走はできたけど、実はいろいろなことが起きていたEP82。

再び走ることができています。まあ、本来なら、今月はJoy耐ウイーク2020だったはずだからね。例年通り、大会そのものには合わせこむことができたぞ。

走ることはできるようになったけど・・・冷却水がポタポタ漏れてることを発見。

いや・・・大丈夫。予備のウオーターポンプを買ってある。大分前に。品番16100-19226。

確か・・・2018年のJoy耐土曜日朝練習走行の時に発見されていたんです。「なにか垂れてるぞ。この車両。」ってみんなに言われて。

で、その時は・・・どうしたんだっけな?

とにかく完走できてしまって・・・その後は、ウオーターポンプそのものを交換用に買っておいたんだけど、スプリント用車両とのエンジン交換に取りかかってしまって・・・

2019年大会の1週間前にそのエンジンをブローさせてしまって、下ろしてあった2018年大会まで使っていたノーマルエンジンをそのまま搭載して完走したんだった。

もう、練習走行の段階でポタポタ漏れてる状態だから、対策をしよう。いくらなんでも。簡単だよ。ウオーターポンプの交換なんて。って、オーナー・・・なぜ、タイミングベルトカバーを外し始めてる?

「あれ?これ外さないと作業できないんじゃなかった?」

違うって。

ファンベルトを外した後、ウオーターポンプをエンジンブロックに取り付けているネジを外すだけで、交換ができるんだよ。後ろの配管はパカッて抜けるはずだよ。抜けるはず・・・・あれ????

ここからが長かった。

どうやっても金属製の配管を・・・抜くことができない。う〜ん????

二人で整備仕様書を読み直す。

「ウオーターポンプ取付ネジを外した後、配管を後ろにずらすことによって、ポンプを取り外す。」

その通りに作業してるんだけどな。なん・・だ・・・どうやっても配管が抜けない。

下に潜ってウンウン言っているうちに思い出してきたんだけど・・・確か、このウオーターポンプって・・・2016年に搭載した時は、「まだ交換したばかりだから。」って、それ以前のエンジンのやつを流用して・・・何しろ2年に一度ブローしていたからね。エンジン。

で、確か・・・そう、エンジンが降りている状態で、自分でウオーターポンプを交換しようとしたら、この配管を外すことができなくて・・・フロント側からネジを全部外して、プーリー側だけを新品に交換したような・・・

だから、ボディの接合部から漏れ出したってことか?高加圧ラジエターキャップを使ってしまっているから、その影響を受けた形か?

「もう、配管全部外そうよ。」

「う〜ん・・・このエンジン、車載の状態で裏の配管を外しちゃうと、大変なんだよな〜。手が入らなくて。」

諦めた。全部外す。ウオーターポンプからサーモスタットのところまで。

二人がかりで、古いウオーターポンプから金属配管を引き抜くと・・・接合部を見たオーナーが一言。

「これ、新品のウオーターポンプに入っていたゴムパッキンだけじゃなくて、その周りにシールパッキンブラックが塗ってある。だから、外すことができなかったんだ。」

まあ、今回は・・・整備仕様書通りに作業しようよ。この配管を新品のウオーターポンプにスポッと。

これで様子見。高加圧ラジエターキャップを使っている車両だけど。

うまく取り付けられたぞ。まいった。ウオーターポンプ交換で、半日がかかりになってしまうとは・・・でもねえ・・・なんか・・・気がついちゃったよ。

このボタボタ漏れていたウオーターポンプの下って、ジェネレーター(ダイナモ)。

バッテリーに充電できなかった問題って、これかねえ・・・根本原因。

-5597d.jpeg)

![空母いぶきGREAT GAME(1) (ビッグ コミックス) [ かわぐち かいじ ] 空母いぶきGREAT GAME(1) (ビッグ コミックス) [ かわぐち かいじ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6375/9784098606375.jpg?_ex=128x128)

-9c592.jpeg)